终于找到你

尘封77年的爱情故事

2010年12月15日

来源 海峡都市报 ︱周德庆

母是生意人。14岁时,随父母搬到了台江洋头口一带,而“洋头口”这三个字,便成了这段爱情的开始。

1935年春天,经人介绍,母亲陪她到福州西湖与一个年轻军官相亲。去之前,她不太乐意,因为以前见过的军官都比较凶。可初次见面,她就被对方打动了。

“1米75左右的个子,长得高大却很温柔。”老人说,“他问我会不会写字。我回答会的。没想到,他真拿出纸笔来,我便写了“洋头口”三个字,他看了赞不绝口。”

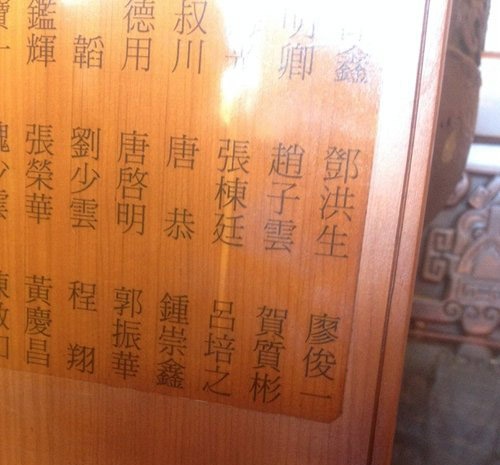

灵位上“钟崇鑫”的名字

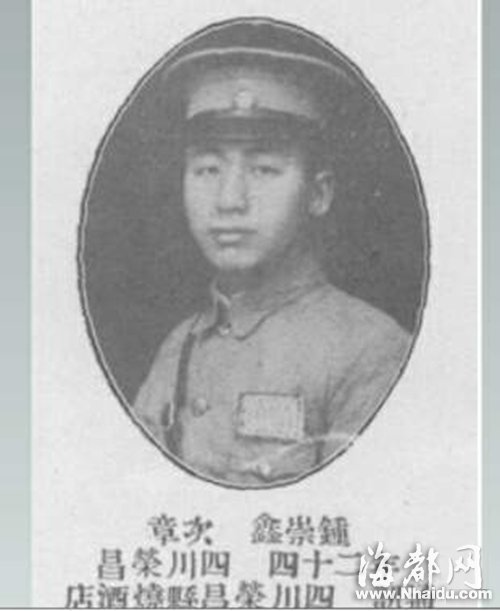

这位年轻的军官便是来自重庆荣昌、黄埔军校六期的毕业生钟崇鑫。

订婚一个月后,两人在福州举办了婚礼,宾客有10来桌,细心的新郎官还特意为新娘子弄到了西式的、白色的长头纱,“姐妹们都笑话我好福气,找了一个如意郎。”

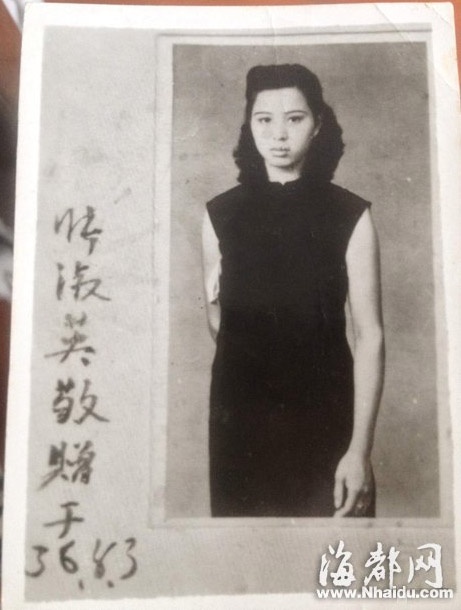

“‘张淑英’的名字,是他为我改的”。老人告诉记者,她原名叫张秀珍,“他觉得这个名字不好听,便给我改成了‘张淑英’。”

1935年农历八月,钟崇鑫随部调往南京,张淑英也随之前往。

从结婚到1937年全面抗战爆发,两人度过了一段美好时光。“他按照福州的习俗,叫我‘阿妹’。”张淑英说,“他把每个月的军饷都交给我,还鼓励我多学文化,而且还不让我洗衣服。”不过,他不喜欢妻子化妆和穿颜色艳丽的旗袍,“他总是说,‘阿妹不化妆就很美’。”

1937年,全面抗战爆发,钟崇鑫随部调往上海奔赴抗日战场。两人在常熟汽车站见了最后一面。“分别时,他突然从背后跑上来抱住了我。”老人回忆,“他流泪了,说,阿妹,我会回来的。”

,

这张照片,是志愿者在浙江档案馆找到的,钟崇鑫黄埔军校毕业时的戎装照

77年过去了,老人一想到这个画面,就会心痛。当年年底,张淑英还和丈夫通了一次电话,“崇鑫告诉我,他已升任71军87师259旅中校参谋主任。”她一听,心里更紧张了,这意味着他要上前线去打仗啊。

“他说让我担心了,现在他请不到假,没办法回来看我。他还叫我不要担心,让我照顾好自己。”张淑英说,这通电话过后,她和婆婆随着西迁的百姓,一路从武汉回到了丈夫的老家重庆。

“我相信,只要活着,他一定会回来找我的。”张淑英说。

“他是重庆人,我这辈子要守在这里”

来到重庆后,张淑英觉得自己整个人就傻掉了,整天呆坐在一个地方,“一年又一年,我每天夜里都要惊醒很多次,却总是梦不到他。”

每年,她都会写信去问钟崇鑫的消息,但是都没有回应,直到1944年,在街上,突然遇见了钟崇鑫的战友方维鑫。方维鑫帮忙联系军长后,收到了一份回信,“兄阵亡,无法函告,军座经常想起钟兄英明才干,至今耿耿于怀。”

收到信后,张淑英感到所有的希望都破灭了,苦苦等待七年后,听到的竟然是这么一个噩耗。第二年,婆婆也病逝了,她只好回去找父母和弟弟。

抚恤令收到了,但张淑英也一直想知道一件事,在1937年的那个寒冷的冬天,丈夫是怎样殉国的?

新旧政权交替之际,父母和弟弟去了台湾,可张淑英却选择留下,“他是重庆人,我这辈子也要守在这里。”

苦寻26年,终于找到了崇鑫的灵位

1949年,经人介绍,张淑英认识了第二任丈夫李自清,生育了两儿一女。“自清对我很好,但崇鑫是我的初恋,这辈子我都不会忘记他,他就刻在我的脑子里了。我知道他阵亡后,就一直想知道他的灵位放在哪里。为了现在的家庭,我一直不敢说出这段往事,不敢说自己的想法。”

张淑英说,直到1988年,她才将这个心愿告诉孩子。

“我终于找到你了,从此我们再也不分别。”

更让张淑英感动的是,志愿者还将老人和钟崇鑫的照片合成一张合影。

找到丈夫的灵位后,老人又萌生了前往台湾祭拜的想法。在志愿者的帮助下,11月22日,老人在儿子的陪伴下,前往台北。

“老人在飞机上,就像一个少女快要见到情郎,一直睁大眼睛望着窗外,嘴唇边一直挂着浅浅的微笑。这样的情感,她心中的美好或是遗憾,只有经历过的人才能体会吧。”一起陪同前往的志愿者芳菲也被打动了。

在台湾7天的时间里,张淑英三次祭拜钟崇鑫。抵达台北当天,老人来到了忠烈祠,他的灵位在第一排右起第四个,“我说,崇鑫啊,我来看你了,我终于找到你了,从此我们再也不分别。”张淑英说。

第二天,老人又去了忠烈祠,“能多看他一会是一会吧。”

11月28日,离开台北的前一天,老人再次去告别,“我说,我找到你了,但我不能一直留在这里。也许,今后再也没有机会相见,这可能是最后一次和你说话了。