田园梦永不迟,九十岁的陶渊明

来源︱转转会

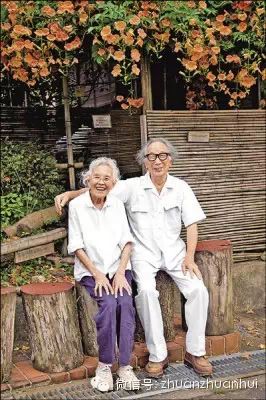

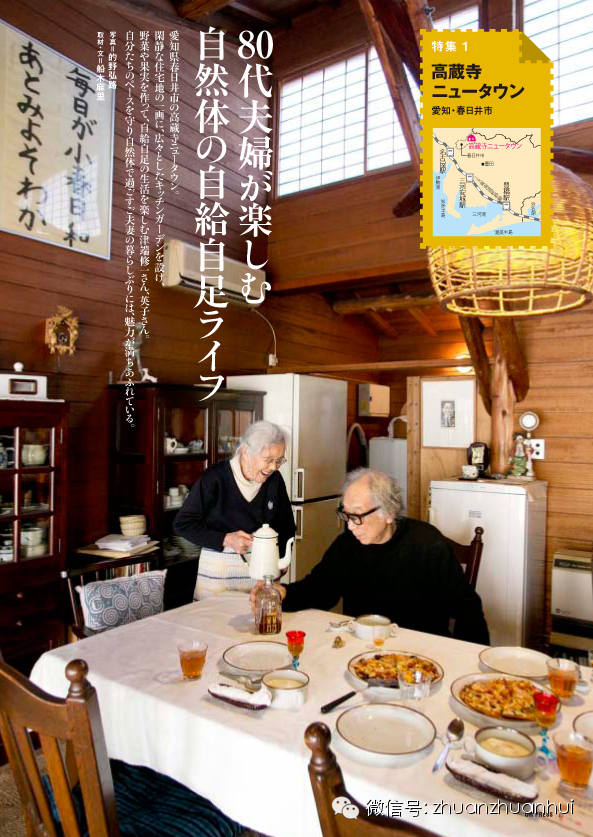

许多媒体描述出生于1925年的退休建筑师津端修一,以及生于1928年的他的妻子津端英子,这两位退休后在日本名古屋爱知县高藏寺,过著耕读田园生活的老夫妇时,总喜欢用浪漫的词语,所谓〝现代陶渊明〞来形容。其实,他俩的案例,可能正是建设美丽乡村的最佳解决方案。

怎么说呢,我们先说说俩老的故事。

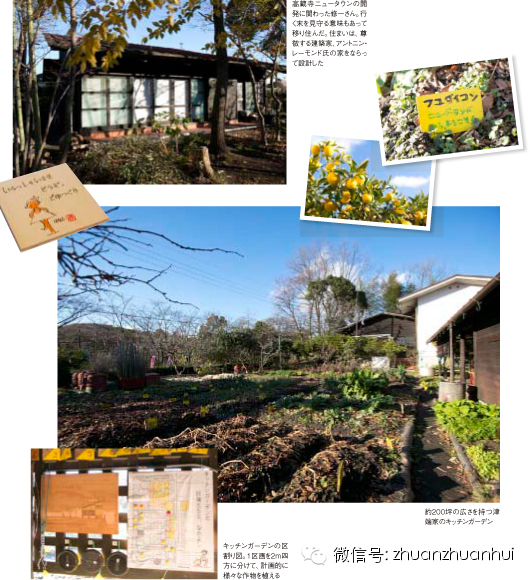

36年前,津端修一先生得到母亲赠予的一块位于爱知县高藏寺乡间200平方米的土地,身为建筑师的他,在退休时,决定送给太太英子一个甜蜜的礼物,邀她一起返回农村,过著恬静的田园生活。

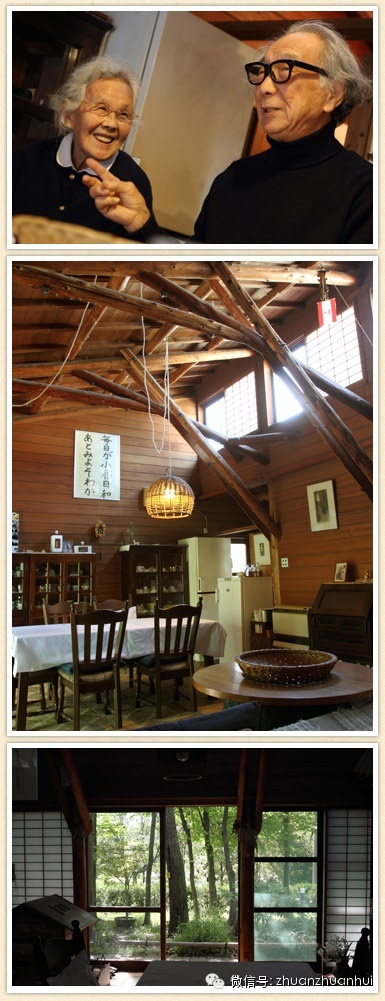

曾经参与东京帝国饭店设计的津端修一先生,认真的设计这个田庄

他自述:〝这栋房子是以建筑大师安东尼·雷蒙位于麻布笄町的住宅兼工作室为雏型设计的。雷蒙先生是我这一生最尊敬的人,我想要沿袭他的精神。在战后物资贫乏的时期,雷蒙先生就想到使用鹰架圆木和三夹板等最便宜的材料盖房子〞。

这栋木造建筑也是以『简单最好』为理念,这个单间房屋有三十二张榻榻米大,天花板是挑高的,感觉很开阔吧,让人感到轻松自在。夏天时,我会把吊床绑在这根梁柱上,让女儿或孙女舒舒服服地睡午觉。窗户比雷蒙先生的尺寸小一点,雷蒙先生的是六尺五寸,我们家是六尺。打开窗户,就会有随着四季变换的杂树林景色进入眼帘。

这里的前面是公园,看起来好像是连成一片的绿意。阳光透进来的程度会随着季节变化,人对景色的感觉也就跟着改变。杂树林的叶子在冬天掉落时,阳光会更深入屋里,所以傍晚以前都很暖和。夏天时,有茂密的叶子挡住阳光,屋里就可以保持清凉。

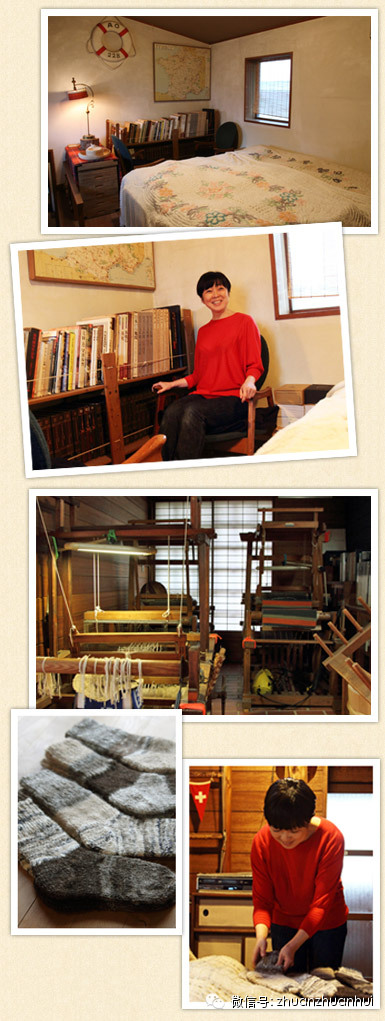

在津端修一背后一直默默支持他的妻子英子,也与丈夫有相同的生活理念,她谨记娘家的教诲:「购买的东西要传给下一代。要买就买好的,绝对不可以买便宜货。」

所以两夫妻的购物原则是一定要买自己喜欢的,而且质量要好。只是堪用是不行的,要耐心地等待买得起的那一天,因此他们不随便购买家具,花了35年的岁月才慢慢收集齐餐具橱、五斗柜、衣橱等每一件家具,而且这些家具都是要留传给下一代,甚至下下一代的。

「生活中有超过一百年历史的东西在身边,真是件好事。」在家具中所积存凝聚的光阴,是一个家族可以世世代代流传的回忆与宝贝。

津端夫妇在自宅外开辟了一块可耕作的土地,起因源于「距今三十年前,我还在广岛大学教书时,去欧洲第一次看到菜园。有九成的人住在没有院子的公寓里,那些人却拥有庭院。

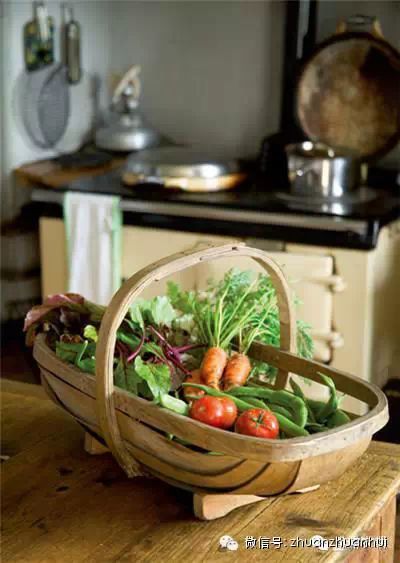

听说整个欧洲正在流行种菜时,我非常讶异。我就心想:〝我们要在自己的院子种自己吃的蔬菜。就在这里〞。于是津端修一认真的将这方200平米的菜园像个专案般规划着,他把庭园分成了21块小菜地,甚至画了设计图,给每块地设计不同的植栽蔬果,他甚至动手做出木工标示牌,这样,春夏秋冬该种什么,就更有次序了。

英子负责培土,她将沙子、泥土、鸡粪、堆肥搅拌在一起,老太太打趣地说:培土的配方因人而异,这和做菜是一个道理,不过做菜可以事先尝味道,培土只能等种出来才知道了。

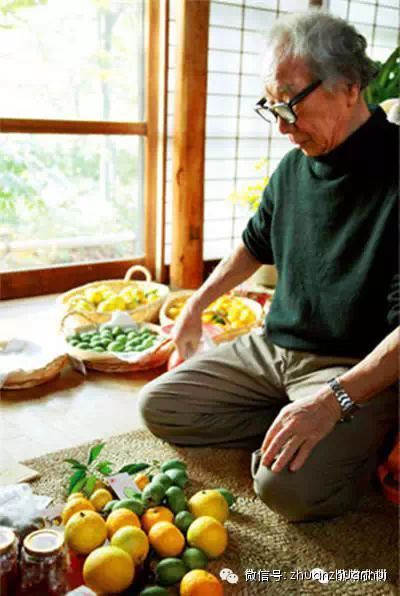

一年四季,他们的菜园能收获70多种蔬菜,50多种水果,最让老俩口得意的是他们从来不用化学肥料,落叶和蔬果渣就足够给土壤供给优质营养了。

如此丰饶甘美的有机食材配上英子的料理手艺更是让许多朋友乐意造访他们美丽的田园

春天,菜园的球根开花了,枯干的树枝新芽纷纷冒出,土豆苗也从土壤中碳出了头,英子清晨起床,她听见黄莺迎着春光唱歌着。

到了夏天,野姜、酸橙、青豌豆、决明子纷纷收获,其中把野蒜用醋腌制起来,梅子在菜园中放上三天三夜晒乾,这时候晚上也需要有人看守,这一直就是修一先生的任务。

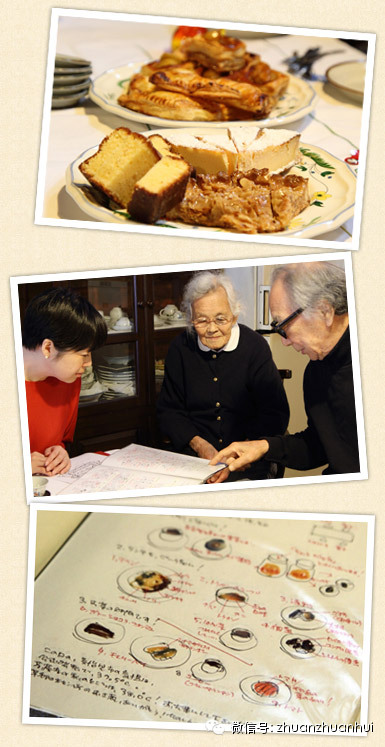

秋天的菜园主要是为冬天保存食物用的,他们收集许多落叶,让落下的柿子和栗子不会受伤,把这些丰产的果子做成果酱,不久,许多朋友就会收到俩老精心包装的心意了。

樱桃收成了,英子前两天才冷冻了几大袋,吃不了的就留在枝上给鸟儿们。英子娘家是酿酒的,她特别熟悉酿制保存技术,更懂得如何善加利用废弃物。她总是将蔬菜残渣等收集起来制作堆肥,把过多盛产的蔬果做成甜点、点心,冷冻起来或分送给友人。或腌制、风乾各种剩馀的食物,以备全年食用,他不仅与亲友分享,更与大自然的生物共同分享。

她的厨房没有抽油烟机,大大的窗户很快的就排放出去,没有微波炉,平时用最健康的蒸锅准备食物,厨房没有热水,洗碗只用无污染的自治天然洗碗素。修一喜欢随手画些图,他会在客人们走后,手绘出当天宴会的茶点与菜肴,并落款附上欢迎再来的字样寄出,除了给朋友们留作纪念外。他更二十年如一日的做好影像记录,最后更集结出书。

最近他们的书在台湾出版,书名是:积存时间的生活。更引发许多人对于田园的向往

津端夫妇坚信〝好生活不是用钱买的,而是花时间经营出来的〞

经历过二次大战的津端夫妇,感于战时再多钱也没用,有土地、有食物才令人安心。英子回忆当年一旦粮食匮乏,就将菜园里的地瓜切薄片晒成干来吃。

「人再怎么样还是活得下去,只要有东西吃,就可以活。」她在书中道出这样的人生观。

于是她和修一并不追求富裕,嘴里的食物为自己所种下,那才是最真实的。菜园中一年四季种植的作物多达八十种,大麦、马铃薯,甚至西方蔬菜如香芹、薄荷、德国洋甘菊……种类应有尽有,当修一想吃最爱的「可乐饼」,英子就直接到菜园挖马铃薯现做现吃!

即使到现在,无论家事或农作津端夫妇都亲力亲为,不假他人之手,当英子想煮味增汤,修一便帮忙刨柴鱼,「就连刨刀都是我亲手做的,每次我都咻~咻~地刨很多柴鱼冷冻起来。」。修一得意又顽皮地说,像这样耗时费力的工作其实是一种享受。

上个世纪全球的乡村都发生了两个极端的趋势,一种是如同中国在建设城市的过程中,动员上百万的贫穷农民支援建设迁居到城市。另一种是工业化国家,将大量生产的机具、石油化学制品引入农村,进行大片土地耕作,这两种都造成了土地的失衡。一个和谐的社会不可能对土地采取粗暴的、不关爱的态度,又同时要求美丽的结果。乱砍乱伐、排干湿地、在肥沃的农田上修建城市,这些就是对土地的强暴。建设美丽乡村计画正如火如荼的在中国推行,如何兼顾开发及保护乡村资源的目标,正如利奥波德在他的《沙乡年鉴》中所说,只要能维持生物团体的完整性、稳定性,维持它的美,它就是正确的。反之,就是错误的。

对于中国来说,除了要从过去和当前那些高度污染能源和侵蚀土地的非持续性做法中吸取教训。更重要的是应该创造新的“务农文化”,这需要有数百万受过良好教育的富裕农民参加。这不再是那些由少数人依靠矿物燃料、肥力枯竭的土地和大量的资金来经营一种“务农商业”。

专家口中所谓的〝务农文化〞,也许可从这对接近九十岁的老夫妇的田园生活来说明。